子育て中のテレビとのつき合い方に、悩んでいるご家庭は多いようです。「静かにしていてほしいからついテレビをつけてしまう」「何となく見せているけど、本当は気になっている」──そんな思いを抱えていませんか?

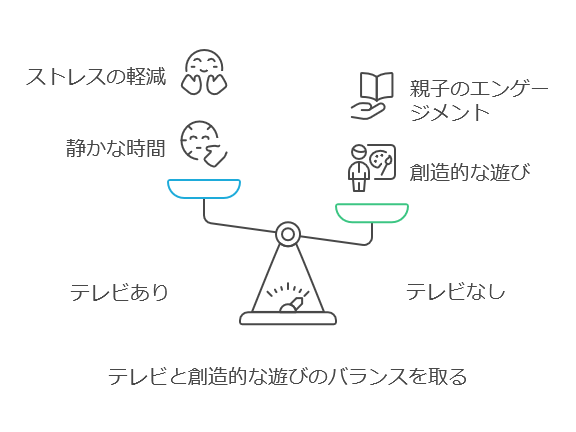

最近では、「テレビを見せない子育て」いわゆる“テレビなし育児”を選ぶ家庭も増えてきました。とはいえ、テレビを全く使わずに子どもと過ごすのは大変そうだと感じる方もいらっしゃるでしょう。

この記事では、子育てにテレビは本当に必要なのか? “なし派”がなぜ増えているのか? その背景や考え方をやさしく整理していきます。

子育てで「テレビなし派」が増えている理由

子育てとテレビの関係について考えると、つい「テレビ=便利なツール」というイメージが浮かびますよね。けれど、近ごろは「テレビなしで育てたい」と考える親御さんが増えています。その背景には、子どもの発達や生活リズムへの影響を気にする声があるようです。

子育てにテレビの影響ってあるの?

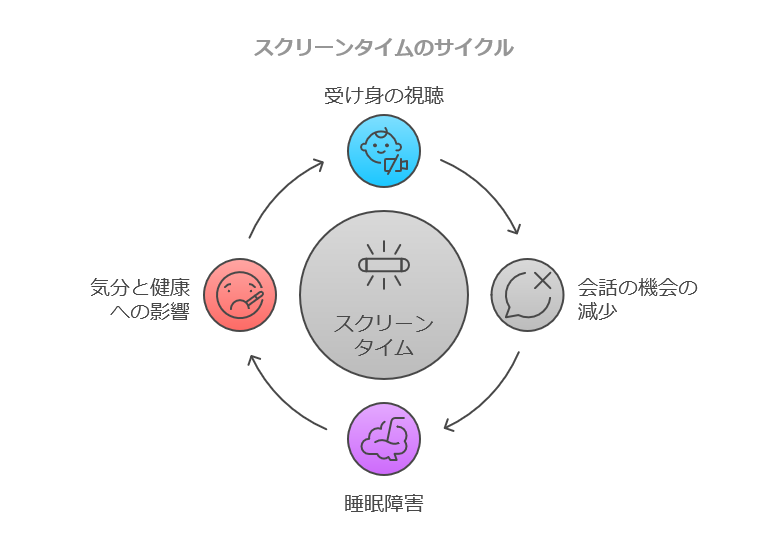

まず、テレビが子どもに与える影響についてふれておきましょう。じつは、長時間テレビを見続けると、集中力が続かなくなったり、言葉の習得に時間がかかってしまったりすることがあると言われています。

たとえば、小さな子どもが受け身で映像ばかりを見ていると、自分の言葉で表現したり、相手の話をじっくり聞いたりする機会が減ってしまうことがあります。会話のキャッチボールが少ないと、自然に言葉の力を伸ばすのがむずかしくなるかもしれません。

また、夜遅くまで画面を見ていると、脳が興奮してしまって寝つきが悪くなるケースもあるようです。子どもは大人よりも生活リズムの乱れに敏感なので、日常のリズムがくずれると機嫌が悪くなったり、体調をくずしたりしやすくなります。

このように、テレビを使う時間や内容によっては、子どもの発育に影響が出ることも考えられるため、テレビの役割について見直す家庭が増えてきたのでしょう。

子育てとテレビ|なぜ今「見せない育児」が注目される?

では、なぜ最近になって「テレビなし育児」が注目を集めているのでしょうか。

ひとつの理由は、スマートフォンやタブレットの普及と関係しています。今では、テレビだけでなくネット動画やアプリを通して、子どもがいつでも画面と接する環境にあります。だからこそ「映像に触れる時間を減らしたい」と感じる親が増えたのかもしれません。

また、SNSや育児系のブログなどで、テレビを使わない子育てをしている家庭の様子が紹介されるようになったのも大きな変化です。実際の声を目にすることで、「うちでもやってみようかな」と感じるきっかけになっているようです。

さらに、教育や医療の現場でも、乳幼児期の過ごし方がその後の発達に影響するという考え方が広まってきています。「今のうちに、できるだけ自然なかたちで子どもと向き合いたい」と思う親御さんが、テレビとの距離を考え直しているのでしょう。

このような流れから、テレビをあえて見せない“選択”をする家庭が少しずつ増えてきているようです。

子育てでテレビなしにするメリット

テレビを見せない子育てには、さまざまなメリットがあると言われています。ただテレビを取りのぞくだけで、子どもの生活にどんな変化が生まれるのでしょうか?

ここでは、実際に“テレビなし”を選んだご家庭で見られる主なメリットについて、いくつかの角度からご紹介していきます。

想像力や集中力が育つようになった

テレビを見ている時間が減ると、子どもは自分から「なにをしようかな」と考えはじめます。画面を見ているあいだは、ただ情報を受け取るだけの“受け身”の時間になりがちですが、それがなくなると、頭を使った遊びに自然と目が向くようです。

積み木を積んだり、お絵かきをしたり、空想の世界でごっこ遊びを始めたり。最初は退屈そうにしていた子でも、だんだんと一人で遊ぶコツをつかんでいきます。

こうした遊びの中で、集中力や発想力が少しずつ育まれていくのです。

語彙や表現が豊かになる子が多い

テレビを見せない時間が増えると、代わりに家族と話す時間が増えていきます。「きょう何したの?」「これ見て見て!」といった日常のやりとりをくり返すことで、子どもは少しずつ言葉の使い方を覚えていきます。

また、絵本の読み聞かせや、手遊びの中にもたくさんの言葉が詰まっています。親の声で語られる言葉は、テレビの音声よりもずっと子どもの心に届きやすいと言われています。

子どもが自分の気持ちを言葉で伝えられるようになると、イライラや不安も少なくなるように感じるご家庭もあるようです。

家族の会話が増えて、関係が深まる

テレビがついていない時間は、意外と静かです。その静けさの中で、ちょっとした会話が自然と生まれやすくなります。「あしたどこ行く?」「さっきの本、おもしろかったね」──そんなふうに、気取らない言葉がぽつりと出てくることもあるでしょう。

とくに夕食の時間や寝る前のひとときなど、家族で顔を合わせるタイミングにテレビがないと、ふだん話さないような話題が出てくることがあります。

テレビがないことで、家族のつながりを感じられる場面がふえたと感じているご家庭も多いようです。

夜早く寝るようになった、生活リズムが整う

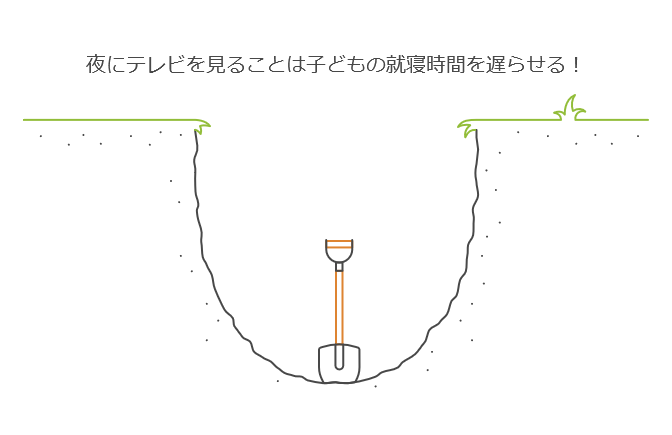

夜にテレビを見せていると、気がつけば寝る時間がどんどん遅くなってしまう──そんな経験はありませんか?

映像には強い光や音があり、脳が刺激されてしまうため、子どもがなかなか寝つけない原因になりやすいのです。

テレビなしの生活に変えると、夜の過ごし方もガラリと変わっていきます。夕食が終わったらお風呂、そして静かな遊びや読み聞かせの時間へ。

毎日同じ流れで過ごすうちに、自然と眠たくなる時間が早まり、朝もスッキリ起きられるようになることが多いようです。

自分で遊ぶ力が身についた

テレビを見せないと、「ヒマだよ〜」とグズることがあるかもしれません。でも、その“ヒマ”こそが、子どもにとって大切な時間なのです。

何も予定がない時間の中で、子どもは「なにをしようかな」と自分で考えるようになります。

最初は親がいっしょに遊びを提案してもよいでしょう。でも、次第に一人で工夫して遊ぶようになり、家の中でひとりごとを言いながらごっこ遊びに夢中になる姿も見られるようになるはずです。

こうした経験は、のちの「考える力」「集中する力」へとつながっていく大切なステップです。

子育てにテレビなしはデメリットもある?

テレビなし育児には、良い面がたくさんある一方で、実際にやってみると「これはちょっと大変かも…」と感じることもあります。

ここでは、テレビを使わない子育てで直面しやすいデメリットや、親が感じやすい負担についても正直にお伝えします。

親が疲れているときにしんどい

体調がすぐれない日や、仕事が立て込んでいる日など、どうしても子どもに静かにしていてほしい場面はありますよね。そんなとき、テレビをつけると少しの間でも気を引くことができて、家事や休憩の時間を確保しやすくなります。

けれど、テレビを使わないと、その“ちょっとの余裕”が作れず、ずっと子どもにかかりきりになってしまうこともあるのです。とくに一人で子育てをしている方や、きょうだいが多いご家庭では、負担を強く感じることがあるかもしれません。

無理に完璧を目指すより、「親が元気でいること」も大切な視点です。ときには“がんばりすぎない工夫”を取り入れることも、子育てを続けていくうえで大事な考え方ではないでしょうか。

周囲との話題についていけなくなる?

テレビなし育児をしていると、保育園や幼稚園、小学校などで他の子どもたちと話が合わない場面が出てくることがあります。「このアニメ知ってる?」「あのキャラがすき!」という話題が中心になることも少なくないため、会話に入りづらくなる可能性があるのです。

また、親同士の雑談の中でも、「昨日の番組見た?」といった話題が出てくることがあります。

そうした場面で「うちはテレビ見てないんです」と言うと、なんとなく距離を感じてしまったり、少し浮いてしまったような気持ちになることもあるかもしれません。

ただし、これはテレビを見せていない家庭が悪いというわけではありません。家庭ごとの考え方やルールがあることを、子ども自身が少しずつ理解していけるよう、サポートしていけると安心です。

子どもが退屈しやすくなる?

テレビを見ていれば、子どもはしばらくのあいだ静かに過ごしてくれます。

その代わり、テレビなしで過ごす時間は、どうしても「ヒマだよ~」「つまんない~」という言葉が飛び出しがちになります。

とくに長時間の移動中や、雨の日の室内など、遊びの選択肢が限られている場面では、テレビの存在が恋しくなることもあるでしょう。

親も子も、お互いにストレスを感じてしまいやすいポイントのひとつです。

こうした時には、いつもの遊びにちょっとした工夫を加えてみたり、絵本やおしゃべり、手遊びなど“非テレビ”の引き出しを増やしておくことが助けになります。

慣れるまで少し時間はかかるかもしれませんが、段々と親子での過ごし方のパターンが増えてくるはずです。

テレビを完全にゼロにすることの難しさ

「テレビは一切見せない!」と決めても、現実の中ではそう簡単にいかないことがあります。たとえば、祖父母の家に行ったときや、友だちの家で遊ぶときなど、家庭以外の場所ではテレビがついていることもあるでしょう。

子どもは「どうしてここでは見てもいいの?」と不思議に思ったり、他の子が楽しそうに見ている姿に引かれてしまうかもしれません。

完全にゼロにしようとすると、かえって強い興味や反発心を生んでしまうケースもあるようです。

また、パートナーや家族との価値観の違いが出ることもあります。親のどちらかが「テレビはOK派」だったりすると、意見のすり合わせが必要になることもあるでしょう。

無理にガマンを続けるのではなく、「どこまでならOKか?」というルールを家族で話し合って決めておくことが大切です。

子育てで「テレビなしは無理」と感じる時の対処法

子育てをしていると、毎日がバタバタで、とてもじゃないけどテレビなしではやっていけない……そう感じる瞬間もあるはずです。

決して“テレビを使うこと=悪”ではありません。大切なのは、どんなふうにテレビとつき合っていくかという視点です。ここでは、「テレビなし育児」がつらいと感じた時の、ちょっとした工夫をご紹介します。

完全ゼロじゃなくてOK|時間・ルールを決めよう

テレビをまったく見せないと決めてしまうと、親にも子にもプレッシャーがかかってしまいます。

そこでおすすめなのが、「ルールを決めて、少しだけ見る」というやり方です。

たとえば「朝の準備が終わったら15分だけ」「土日の午後に家族みんなで見る時間をつくる」といったように、タイミングと時間を明確にしておくと、子どもも納得しやすくなります。

ルールは“守る”ことが前提ではなく、“守りやすい形にする”ことが大切です。砂時計やキッチンタイマーを使って、時間が来たら自然に終わりにするのもよい方法です。

テレビを活用しながらも、主導権はあくまで親が持つ、そんなスタイルなら無理なく続けられそうですね。

親子の時間としてテレビを「活用する」方法

テレビを“悪者”にするのではなく、親子のコミュニケーションのきっかけとして活用することもできます。

子どもが好きな番組をいっしょに見ながら、「このキャラクター、どんな気持ちかな?」「こんなとき、どうする?」など、ちょっとした会話をはさむだけでも学びの時間になります。

また、見たあとに「さっきの歌、おもしろかったね」とふり返ってみると、子どもの記憶にもしっかり残りやすくなるそうです。

見るだけで終わらせず、親子で共有することを大切にすれば、テレビも立派な育児ツールに変わります。

テレビより楽しい時間をつくるアイデア

テレビを見ない時間に「楽しい」と感じられることがあれば、自然とテレビに頼らなくても過ごせるようになっていきます。

そこで大事になるのが、“テレビにかわる魅力的な時間”をどうつくるかという視点です。

たとえば、折り紙やお絵かきなど、簡単な遊びをいくつか用意しておくだけでも、子どもは夢中になってくれることがあります。

また、ベランダでの水遊びや、台所でのお手伝いごっこなど、“いつもの場所でできる非日常”をつくってあげるのもおすすめです。

遊びに夢中になっているときの子どもは、とてもイキイキしています。その姿を見ていると、「ああ、テレビがなくても十分なんだな」と感じられる瞬間がきっとあるでしょう。

最初からうまくいかなくても大丈夫。少しずつ、子どもに合った楽しみ方をいっしょに見つけていけたらよいですね。

子育てでテレビなしを始めるコツ

テレビなしの子育てに興味はあっても、「うちでは難しそう…」と感じている方も多いのではないでしょうか?

はじめから完璧を目指さなくても大丈夫。ここでは、無理なく、自然なかたちでテレビなし育児をスタートするためのコツをご紹介します。

家族でルールを話し合って決めよう

テレビとのつき合い方を変えるとき、家族全員の理解と協力がとても大切です。

とくに夫婦間で考え方が違っていたり、祖父母と同居していたりする場合は、それぞれの意見を尊重しながら、まずは話し合いの場をつくってみましょう。

「なぜテレビを減らしたいのか」「どんな時間を子どもと過ごしたいのか」といった思いを共有することで、お互いの方向性が見えてくるかもしれません。

また、子どもがある程度の年齢であれば、本人にも説明して、納得してもらうことが大切です。

ルールを押しつけるのではなく、いっしょに考えて決めていく姿勢が、テレビなしの生活を自然なかたちで取り入れる第一歩になるでしょう。

いきなりゼロにしなくて大丈夫

急にテレビをまったく見せないようにすると、親も子もストレスを感じやすくなります。

とくに今まで毎日見ていた子にとっては、「なんで今日は見ちゃダメなの?」という不満につながってしまうかもしれません。

そこでおすすめなのが、「少しずつ減らしていく方法」です。たとえば、1日2回見ていたのを1回にしてみたり、1回の時間を5分短くしてみたりするところから始めてみましょう。

「今日は絵本にしようか」「外で遊ぼうか」と、テレビの代わりになる楽しい時間を用意することも忘れずに。

徐々にテレビがなくても落ち着いて過ごせるようになると、親子ともに気持ちのゆとりが生まれてくるはずです。

親も楽になる方法を見つけておく

テレビを使わない時間を増やすためには、親自身が「つらくならない仕組み」をつくることも大切です。

たとえば、簡単に準備できる遊び道具や、時間を持たせられるおもちゃをいくつか常備しておくだけでも、だいぶ気持ちがラクになります。

手が離せないときにそっと渡せる絵本、机でひとりでも取り組めるシールブック、積み木やブロックなどの定番アイテムも役に立ちます。

また、親が少し疲れているときには、「静かな音楽を流しながらお絵かき」など、自分も落ち着ける時間のつくり方を意識するといいかもしれません。

テレビをやめることで、逆に親が追い詰められてしまうのは本末転倒です。

“ラクしていい”という気持ちも忘れずに、がんばりすぎず、ゆるやかに変えていきましょう。

まとめ|子育てにテレビなしは「正解」じゃなく「選択肢」

今回は、子育てにおける「テレビなし生活」について、そのメリットやデメリット、実践の工夫までをご紹介してきました。

テレビを見せないことで、子どもに良い影響があったと感じるご家庭もあれば、現実的に「やっぱり難しい」と感じる場面もありますよね。

大切なのは、「見せるか・見せないか」という“正解”を探すことではなく、ご家庭の状況や子どもの性格に合った“ちょうどいい距離感”を見つけていくことだと思います。

テレビを使ってもいいし、使わなくてもいい。

その中で「どう使うか」を考えることで、子育ての時間がより穏やかで楽しいものになるはずです。

「テレビなし」という選択が、ひとつのヒントになればうれしいです。

無理せず、笑顔で過ごせる毎日をめざして、ゆっくり取り組んでいきましょう。

よくある質問|テレビなし育児でよくある悩みと答え

子育てでテレビを見せない選択をしたとき、多くのご家庭が感じる疑問や不安について、よくある質問をまとめました。

これから始めようとしている方も、実践中の方も、気になる点をチェックしてみてください。

テレビを見せないで育った子はどうなりますか?

テレビを見ないで育った子どもは、言葉や集中力、創造力が伸びやすい傾向があります。

受け身で情報を受け取る映像よりも、親子の会話や遊びの中で得た体験は、子どもの思考力や感情表現を豊かにしてくれます。

ただし、すべての子どもに同じような変化があるわけではなく、成長のスピードや個性によって感じ方もさまざまです。

テレビなし育児にデメリットはありますか?

はい、実際にテレビを使わない育児には、いくつかの課題もあります。

とくに親が疲れているときや、ひとりで家事や仕事をこなしているときなど、子どもが静かにしてくれる手段がなくなるため、心身ともに負担が大きくなることもあります。

また、他の子どもとテレビの話題が合わず、話に入れないと感じるケースもあるようです。こうしたデメリットを理解したうえで、無理のない範囲で取り組むことが大切です。

テレビなし育児には反動が出ますか?

完全にテレビを排除した場合、たまに見る機会があると、強い興味や執着を示す子もいます。

これは“禁止されていたものへの反動”として自然な反応です。特に、急に見せなくなったときや、お友だちの家で初めてアニメを見たときなどに、熱中しすぎることがあります。

このような反動を避けたい場合は、完全にゼロにするのではなく、「時間を決めて見る」「一緒に見る」といったルールで、適度にテレビとつき合っていく方法もおすすめです。

テレビなし育児はいつまで続けるべきですか?

特に決まった期限はありません。

未就学児のあいだだけ制限している家庭もあれば、小学生になっても続けているところもあります。

お子さんの性格や生活スタイル、学年や交友関係の変化に合わせて、家庭ごとに調整していくのが自然です。

大切なのは「続けること」よりも、「その家庭にとって、心地よい過ごし方ができているかどうか」です。

ワンオペ育児でテレビをつけっぱなしにするのはダメですか?

いいえ、つけっぱなしが一概に悪いとは言えません。

とくにワンオペで毎日育児に奮闘している方にとっては、テレビが一時的に子どもを落ち着かせる「助っ人」になることもあります。

大切なのは“テレビが育児の中心になること”を避けること。

内容や時間を意識して使えば、つけっぱなしの時間があっても問題はありません。罪悪感を感じすぎず、自分を責めないことも、育児を続けるうえでとても大切です。